インフルエンザの予防について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

皆様、明けましておめでとうございます!

2021年も宜しくお願い致します。

さて今回は、インフルエンザの予防について書いていきたいと思います。

インフルエンザの1番の予防法は、流行前のワクチン接種です。

インフルエンザのワクチンは、不活性化ウイルスを体内に接種することで、抗体がつくられて発症を抑えるものです。

ワクチンは毎年、世界各国での流行状況などをみて、国内での流行を予測して作られていますが、接種すれば絶対にかからないというわけではありません。

ただし、かかった場合に重症化したり、肺炎などの合併症が起こったりすることを予防する効果は期待できるといわれています。

とくに、乳幼児や高齢者、呼吸器や心臓、腎臓などに持病のある人、その家族はワクチンの接種をおすすめします。

ワクチンを接種してから抗体がつくられるまでに約2週間かかります。

インフルエンザが流行するのは、毎年12月から翌年の3月ごろまでなので、流行時期を迎える前に、早めに接種しておきましょう。

もう1つの予防は、感染しにくい体作りをすることです。

その為にまず行うことは、温度・湿度のコントロールです。

空気が乾燥すると、鼻やのどの粘膜が乾燥して体の防御機能が低下し、ウイルスに感染しやすくなります。

また、夏場の冷房や冬の寒さなどで体が冷えると、血液循環が悪くなり繊毛運動が弱って、ウイルスが侵入しやすくなります。

室内の温度や湿度を適度に保って、感染しにくい環境を整えましょう。

2つ目は、十分な栄養と適度な運動をすることです。

風邪の予防効果を高めるためには、体の免疫システムに欠かせないビタミンCが大事です!

体のエネルギー産生に必要なビタミンB1、鼻やのどの粘膜を強化する働きのあるビタミンB2、B6を多くとることがポイントです。

アミノ酸の豊富な動物性タンパク質を食事に取り入れるのも効果的です。

運動に関しては、気軽にできるウォーキングやヨガなどの適度な運動で風邪に負けない体力をつけ、免疫力を高めることも大切です。

3つ目は、薄着の習慣をつくることです。

厚着の習慣は体温調節の能力を低下させ、抵抗力を弱めてしまいます。

なるべく薄着にして気温の変化に皮膚や粘膜が順応できるよう鍛えましょう。

寒い時期に極端な薄着をするのではなく、温度差の大きい屋外と室内の気温に合わせて、こまめに衣服の脱ぎ着をすることを心がけましょう!

それではまた木曜日に!

2020年ありがとうございました!

おはようございます。

ライフプラス西明石です。

昨日で2020年の営業が終了いたしました。

まずは、4月1日のグランドオープンから今まで本当にありがとうごいました。

2020年は世界的に見ても、人々の健康と行動をに大きな影響をもたらした未曾有の一年でした。

そうした中でも無事に運営を行えたのは、会員の皆さまのおかげであります。

2021年もライフプラスは会員の皆さま一人ひとりの望む成果にお応えするよう全力でサポートさせていただきます。

皆さまのご来館心よりお待ちしております。

さて、2021年のスタートは「開脚ペタ―チャレンジの結果発表」に始まり、「ダイエットチャレンジ2021」がスタートします。(その他イベントも盛りだくさん)

1月1日に配信される新年お年玉LINE抽選会もお楽しみに!!

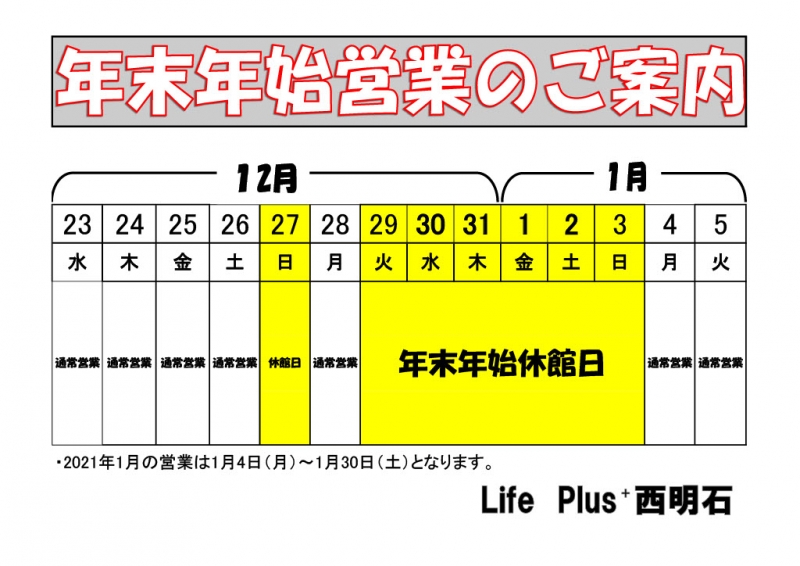

新年の営業は1月4日(月)10:00からスタートとなります。

※1月の営業は、1月4日~1月30日となります。

それでは皆さま良いお年!

ライフプラス西明石スタッフ一同

インフルエンザについて!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

今回は、インフルエンザについて書いていきたいと思います。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスが鼻やのどの上気道などの粘膜に感染して起こる病気で、高熱や頭痛、筋肉痛や関節痛などの全身症状を起こします。

インフルエンザウイルスには、大きく分けてA型、B型、C型の3種類があります。

そのうち、特に大きな流行の原因となりやすいのはA型です。

A型は人にも動物にも感染し、たくさんの亜型があって、形を変えながら毎年のように流行しています。

B型とC型はほぼ人のみに感染し、A型のような亜型は存在せず、不連続変異はないとされています。

インフルエンザは感染した人のくしゃみや咳などによって飛び散った、ウイルスを含む飛沫を鼻や口から吸い込むことで感染します。

また、飛沫から水分が蒸発した細かい粒子が空気中を浮遊し、それを吸い込んで感染する空気感染や、ウイルスのついた手指やものにふれて感染する接触感染もみられます。

感染してから発症するまでの潜伏期間は1~5日だと言われています。

インフルエンザの主な症状は、突然に起こる38度以上の発熱、頭痛、結膜の充血の他、筋肉痛や関節痛、倦怠感などの全身症状もみられます。

抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすく、肺炎や気管支炎、乳幼児では中耳炎や熱性けいれん、脳症などの合併症を起こすこともあります。

もともと呼吸器や心臓の病気、糖尿病、腎臓病、免疫不全などの病気を持つ人も合併症を起こしやすくなります。

A型のインフルエンザウイルスには144種類もの亜型が存在するといわれています。

B型のインフルエンザウイルスには亜型が存在せず、亜型による分類は行われません。

また、A型の同じ亜型でも、絶えず少しずつ変異しています。

その為、過去にその亜型に感染して免疫ができている人でも、変異のしかたによって免疫が効かないこともあります。

次回はインフルエンザをどう予防するのかについて書いていきたいと思います。

それではまた月曜日に!

咳の予防について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

今回は、咳の予防について書いていきたいと思います。

咳が出やすい人は、のどが刺激に対して過敏になっている可能性があります。

のどに刺激となるものを避け、なるべくのどに負担をかけない生活を送るようにしましょう。

その為に、喉のケアする6つの生活習慣を書いていきたいと思います。

1つ目は、「こまめにうがいをする」です。

うがいはのどを[1.洗浄 2.刺激 3.潤す]ことで、病原体やほこりなど異物を粘液といっしょに取り除きます。

また、粘液の分泌や血行をよくして、異物を外に出す繊毛運動を助ける、といった効果があります。

外から帰った時や人混みの多い場所に出かけた後など、こまめにうがいをしましょう。

2つ目は、「マスクの着用」です。

マスクはウイルスなどの飛沫感染を防ぐほか、ほこりや冷気、アレルギーの原因となる物質を吸いこむことや、口の中の乾燥を防ぐことができます。

人混みを始め、外出時にはマスクを着用することがおすすめです。

3つ目は、「水分補給をして、部屋を加湿する」です。

気道の粘膜が乾燥すると、病原体や異物を追い出す繊毛運動が弱くなってしまいます。

水やお茶などを積極的に飲み、乾燥する季節には部屋を加湿するなどして、のどを潤すようにしましょう。

4つ目は、「こまめに掃除をする」です。

アレルギー体質の場合、ほこりやダニ、カビ、ペットの毛などが咳の原因になることがあるので、こまめに掃除をして取り除きましょう。

5つ目は、「刺激物の摂取を避け、カラオケの歌いすぎに注意」です。

お酒や、辛いもの、熱すぎるものは、のどから水分を奪ったり、粘膜を傷つけたりすることがありますので、のどが敏感なときは避けましょう。

また、歌うことはストレス発散や、発声器官や呼吸器官を活性化させる効果もありますが、声の使いすぎ、歌いすぎはのどを痛め、声帯にポリープができることもあるので、気をつけましょう。

最後は、「タバコを吸わない」です。

気道に炎症を起こし咳やたんを出すのは、ほとんど喫煙が原因で発症します。受動喫煙で周囲の人の咳の原因になってしまうことがあります。

上記を意識して、生活習慣を見直してみましょう!

それではまた木曜日に!

霜焼けが起こる原因について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

12月に入ってもまだ昼間は気温が暖かい日が続いてますね。

しかし、来週からまたさらに気温が低くなるらしいので防寒対策はしっかりしましょう!

さて今回は、霜焼けについて書いていきたいと思います。

霜焼けとは、冬の寒さなどによって血行が悪くなることが原因で起こります。

「寒さ」と「暖かさ」の刺激が繰り返され、血管の収縮や拡張が繰り返されることで血液の循環に障害が起こります。

とくに、手足など末梢の血管では血行のコントロールがしにくくなり、赤く腫れたり、かゆくなったりという症状が起こります。

霜焼けは、手や足の指、かかと、耳たぶ、鼻のあたま、頬など、冷たい風にさらされる場所や、冷えやすい末梢の場所に起こりやすいと言えます。

主な症状は、赤紫色に腫れる、赤くなって盛り上がる、かゆくなる、痛がゆい、などがあります。

ひどくなると出血したり、水疱ができ、それが破れたりすることもあります。

寒さだけでなく、血行が悪い、汗をかきやすいなどの体質も要因のひとつと言われています。

子どもに多くみられますが、水仕事をする機会の多い女性、高齢者にもよくみられるので注意しましょう!

次回は霜焼けを予防する為にはどうしたらいいのかを書いていきたいと思います。

それではまた月曜日に!

咳の症状について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

今回は、咳の症状について書いていきたいと思います。

咳は、空気の通り道である気道に侵入した異物を追い出すために起こるからだの防御反応です。

気道へのさまざまな刺激で起こるほか、たんを外に出すためにも咳が出ます。

肺や気管などの呼吸器を守るために、外から入ってきたほこり、煙、風邪のウイルスなどの異物を気道から取り除こうとする生体防御反応が咳です。

異物が入り込むと、まず咽頭や気管、気管支など気道の粘膜表面にあるセンサーが感じ取ります。

その刺激が脳にある咳中枢に伝わると、横隔膜や肋間膜などの呼吸筋に指令が送られ、咳が起こり、この反射運動を「咳反射」といいます。

咳にはまた、気道にたまったたんを外に排出する役割もあります。

気道粘膜には細かい毛と、その表面を覆う粘液があり、粘膜の表面を潤して保護しています。

この粘液がウイルスや細菌などの病原体やほこりなどの異物をからめ取ったものがたんです。

気道に炎症があるとたんが増え、粘り気が強くなります。

たんは、外にむかって異物を追い出そうとする繊毛の運動と、咳反射によって外に出されます。

3週間未満で治まる咳の原因は、ほとんどが風邪などの呼吸器感染症です。

遷延性咳嗽、慢性咳嗽と咳が長期間にわたるほど、感染が原因ではない場合が多くなります。

咳の症状が長く続くときには、喘息などアレルギー性の咳、副鼻腔気管支症候群、肺がんや結核などが疑われます。

ただし通常の風邪が気管支炎や肺炎に移行する場合もあるので、3週間未満であっても咳の症状が気になる・症状がつらくなる時は早めに医療機関を受診しましょう!

次回は、咳の予防について書いていきたいと思います。

それではまた月曜日に!

霜焼けの予防法について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

今回は、霜焼けの予防法について書いていきたいと思います。

まずは、手足、耳や頬など、素肌が冷たい空気にさらされないように意識する事です。

外出時は手袋や耳当てをする、厚手の靴下をはくなど、防寒対策をしっかりしましょう。

また、身体を温める食べ物を摂る、温かい飲み物を飲む、ゆっくり入浴するなど、体の内側からも温める工夫を行いましょう。

身体が温まって汗をかいたときにそのままにしたり、手足をぬれたままにしたりすると、水分が蒸発するときに冷えてしまいます。

その温度差が霜焼けの原因になることがあるため、汗をかいたら手袋や靴下を取り換えたり、水仕事や手洗いの後には水分を拭き取る習慣をつけましょう。

また霜焼けは、血液の循環が悪くなることで起こるため、お風呂に入って体を温めたり、入浴中や入浴後などに手足の指をもみほぐして、血行をよくすることも大切です。

圧迫されると血行が悪くなるため、きつめの靴をはくことは避けましょう。

ビタミンEには、末梢の血管を広げて血液の循環をよくする働きがあります。

その為、うなぎや落花生、アーモンド、植物油、卵黄など、ビタミンEを多く含む食材を摂りましょう。

毎年、寒くなると霜焼けができる人は、秋ごろからビタミンEを摂取する習慣をつけるのがオススメです!

これらを意識して日常生活で取り組み、霜焼けにならない様に予防しましょう!

それではまた木曜日に!

胃もたれの予防法について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

最近兵庫県でコロナウイルスの感染者が増えてきましたね。

少し収まってきたと思って油断せずにマスクと手洗いうがいをしてしっかり予防しましょう!

さて今回は、胃もたれの予防について書いていきたいと思います。

胃もたれを始めとした「胃のトラブル」を防ぐには、1日3回の規則正しい食事や、刺激物を控えるなど、特別なことではなく毎日の心がけが重要です。

ストレスは胃の働きを低下させるので、自分なりの解消方法を見つけることも大切です。

胃に負担をかけない生活習慣を大きく5つ書いていきたいと思います。

1つ目は、暴飲暴食を避け、腹八分目でおさえる。

食べ過ぎ、飲み過ぎは胃に大きな負担をかけるので1日3食、規則正しい食事を心がけましょう。

苦しくなるほど食べず、腹八分目の「ほどほど」に留めましょう。

2つ目は、消化の良いものをよくかんで、ゆっくり食べる。

脂っこい食べ物は消化に時間がかかり、長く胃に留まるため胃もたれの原因になります。

肉類・脂っこい食事を控えてなるべく消化の良いものをとるようにし、やわらかく煮込むなど、食べ方も工夫しましょう。

急いで食べると満腹感を得る前に食べ過ぎてしまうため、よく噛みながらゆっくり食べることも大切です。

3つ目は、お酒の飲み過ぎを避け、禁煙を心がける。

アルコールの飲み過ぎやタバコは、胃粘膜血流を低下させて胃粘膜を荒らしたり、胃の運動機能を低下させたりする原因になります。

その為、ルコールの飲み過ぎに注意し、禁煙をしましょう。

4つ目は、刺激物は控え目にする。

香辛料を多く使った辛い料理、味の濃すぎる料理、極端に熱いもの、冷たいものは胃に負担をかけるため、なるべく控えましょう。

5つ目は、ストレスをためないようにしましょう。

ストレスは胃の働きを低下させます。

趣味や適度な運動など、日々の生活で無理なくできることで、自分なりにストレスへの対処方法を見つけてみましょう。

上記を注意して、胃もたれの予防にも繋がるので胃に優しい生活習慣を行いましょう!

それではまた木曜日に!

胃もたれの原因とは?

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

こないだ友達の誕生日会をしました!

久しぶりにケーキを食べましたが、少し胃もたれ気味になりました。笑

昔は何個でも食べれてたのが不思議なくらい、今は食べれなくなり、少し悲しかったです。笑

なので今回は、胃もたれについて書いていきたいと思います。

胃もたれとは、食事のあとや食間に胃が重く感じる症状のことです。

暴飲暴食、加齢やストレス、妊娠などが影響して、胃の運動や消化機能が低下することにより、胃もたれが起こりやすくなります。

胃は食べた物を一定時間貯え、消化しやすい形に変え小腸に送り出します。

食べ過ぎると胃に留まる時間が長くなりもたれの症状が起こりやすくなります。

食べ物には、消化しやすいものと消化しにくいものがあります。

焼肉、揚げ物、天ぷらなどの脂っこい食事は、ご飯やパンなどの炭水化物に比べると消化に時間がかかりやすく、胃にかかる負担も大きくなるため、胃もたれが起こりやすくなります!

胃は主にぜん動運動(=波打つような動き)によって食べ物を消化し、小腸に送り出します。

しかし、高齢になってこの働きが衰えると、食べ物の消化に時間がかかり長く胃に留まることになり、胃もたれが起こりやすくなります。

加齢にともない胃の粘膜を守る血流が弱くなることも、胃の不調を招く原因になります!

次回は胃もたれを防ぐための予防について書いていきたいと思います。

それではまた月曜日に!

二日酔いの予防について!

こんにちは。

ライフプラス西明石の西川です。

今週は先週と違って昼間の時間帯でも寒くなってきましたね。

しっかり防寒対策して、体調崩さないように気をつけましょう!

さて今回は、二日酔いの予防法について書いていきたいと思います。

二日酔いを予防するには、何より「飲みすぎないこと」=「適量を守ること」が大切です。

何かを食べながらお酒を飲んだり、水を飲みながらお酒を飲んだりすることで、肝臓や胃の負担を軽くし、アルコール吸収をゆるやかにする効果が期待できます。

チャンポンや夜遅くまでの飲酒も避けて「イッキ飲み」など急に多量のお酒を飲むと、急激に血液中のアルコール濃度が高くなり、体に負担がかかります。

違うお酒を次々と飲む「チャンポン」は、種類を変えるうちに飲んだ量がわからなくなり、飲みすぎにつながることがあります。

また、夜遅くまで飲み続けるのも、アルコールの分解に朝まで時間がかかってしまうので二日酔いにつながりやすくなります。

空腹時にお酒を飲むと、胃の粘膜がアルコールに刺激されて荒れやすくなります。

空っぽの胃にお酒が入ることで、アルコールが急速に吸収され、早く酔いが回ることあります。

つまみを食べながら飲めば、胃の中の食べ物が膜を作って胃の粘膜を保護してくれます。

食べ物を口に運ぶことで飲み方がゆっくりになり、アルコールの吸収もゆるやかになります。

牛乳やチーズなどの脂肪を含む食品を飲む前に食べると、胃に膜を作ってくれます。

枝豆や豆腐、肉、魚などのタンパク質を一緒に食べると、肝臓の細胞の再生を促進し、アルコールを分解する力を高めます。

アルコールで失われがちなビタミン・ミネラル類を補う野菜も一緒に食べましょう!

また、お酒と一緒に水を飲むと胃が守られます。

ウイスキーや焼酎などの強いお酒は、水で割ったり、チェイサーと一緒に飲むようにすると、アルコールの摂取量を抑えられ、血中アルコール濃度の急激な上昇を防ぐので、肝臓への負担も軽くなります。

お酒で体の水分が失われると二日酔いの症状が起こりやすくなるので、水分はよく摂っておきましょう!

来週の月曜日は月末で休館日となるので、次回は来週の木曜日になります。

それではまた木曜日に!